|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МУЗЕЙ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАМихаил Михайлович Кобрин

Часть 4Начало некоторых работ М. М. Кобрина Михаил Михайлович являлся куратором развития радиоастрономических исследований в Республике Куба. Он возглавлял две комплексные экспедиции на Кубу: в 1970 и 1973 гг., - приложил много усилий к организации и разработке научной тематики Института Астрономии на Кубе. Михаил Михайлович формировал планы сотрудничества в области радиоастрономии между СССР и Кубой.

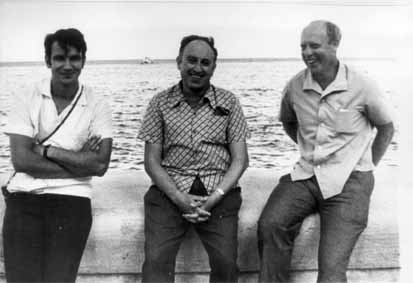

Экспедиция на Кубу. 1973 г.

Инаугурация Института Астрономии Кубы. Значителен вклад М. М. Кобрина в развитие связей между Научно-исследовательским радиофизическим институтом (НИРФИ) и Центральным институтом солнечно-земной физики АН ГДР. В ЦИСЗФ АН ГДР был установлен спектрограф диапазона 5-8 Гц и получены важные результаты по спектральной структуре активных областей и всплесков на Солнце. Это нашло отражение в большом числе публикаций и сообщений на международных конференциях по вопросам моделей структур солнечной атмосферы и механизмов радиоизлучения. М. М. Кобрин активно участвовал в генеральных ассамблеях (VRSI и MAC) в Англии, Голландии, Японии, Италии. М. М. Кобрин осуществлял координацию ряда международных проектов в рамках научного сотрудничества социалистических стран (КАПГ), вел деловую переписку с ведущими радиоастрономами мира.

Первый десант нижегородских радиофизиков за границу.

Визит профессора Массачусетского технологического университета Фелсона в НИРФИ.

В последнюю осень Михаил Михайлович активно работал, совершил длительную поездку в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Полный новых планов и предложений уехал в декабре 1983 года в Москву, где и ушел внезапно из жизни. Остались дела, часть из которых продолжена, а некоторым, по-видимому, уже не суждено сбыться. Осталась и светлая память о человеке, внесшем большой вклад в развитие образования и науки, повлиявшем на судьбы многих соприкасавшихся с ним людей. О Михаиле Михайловиче КобринеПод руководством М. М. Кобрина была организована в институте Служба Солнца: ее значение и для науки, и для хозяйственной деятельности... и просто для жизни людей на Земле (так сказать, жизни под Солнцем) может недооцениваться только слаборазвитыми властителями. Эта служба позволила не только обнаружить несколько важных эффектов, но и стимулировала широкую деятельность (как теоретическую, так и экспериментальную) по исследованию процессов во внеземной плазме - горячей и холодной. М. А. Миллер, Организаторская работа профессора М. М. Кобрина в ГГУДекан радиофизического факультета (1962-1964).

Проректор по научной работе ГГУ (1967-1968).

И. Я. Орлов, В начале 50-х годов под руководством М. М. Кобрина начались работы по радиолокации Луны в сантиметровом диапазоне длин волн. Предварительные эксперименты были проведены в десятисантиметровом диапазоне. В 1954 г. началась подготовка к проведению работ по радиолокации Луны в трехсантиметровом диапазоне. В конструкторском бюро ГИФТИ под руководством И. В. Мосалова были разработаны конструкции экваториальной установки и параболического зеркала диаметром 4 м. На Борском заводе "Теплоход" были изготовлены две экваториальные установки, а на заводах г. Горького-два литых параболических зеркала. Облучатели антенн были разработаны И. Ф. Беловым и изготовлены в мастерских ГИФТИ. В то время максимальная мощность генераторов трехсантиметрового диапазона в непрерывном режиме не превышала 500 Вт, что было явно недостаточно для проведения экспериментов. Был разработан метод параллельной работы на общую нагрузку сначала двух, а затем и четырех магнетронных генераторов, при этом мощность, поступающая в антенну, была около двух киловатт. В разработке и реализации метода параллельной работы генераторов принимал участие большой коллектив ГИФТИ - Д. И. Григораш, В. С. Ергаков, В. П. Горбачев, Е. К. Дивакова и др. Впервые в Союзе под руководством И. Ф. Белова и И. М. Пузырева был создан высокочувствительный приемник с ЛБВ на входе. Таким образом, под руководством М. М. Кобрина, примерно за два года был создан уникальный аппаратурный комплекс, который уже в 1957 г. позволил успешно провести работы по радиолокации Луны в трехсантиметровом диапазоне длин волн. И. Ф. Белов, В начале 1944 года после демобилизации из армии, вследствие ранения, я поступил на работу в ГИФТИ. Там я впервые встретился с М. М. Кобриным, в то время он уже имел некоторый опыт научно-исследовательской работы, был аспирантом Университета. Имея связи с радиозаводом, он помогал в оснащении лабораторий ГИФТИ радиодеталями и приборами.

Д. И. Григораш Подход Михаила Михайловича к проблемам и стремление быть нужным и полезным людям можно продемонстрировать на следующем хорошо известном примере.

В. М. Фридман, |

|||||

главная | факультет | контакты | карта сайта Copyright © 1998-2019г.г. Радиофизический Факультет ННГУ |

порядка 10 см - 10 кВт, для

порядка 10 см - 10 кВт, для